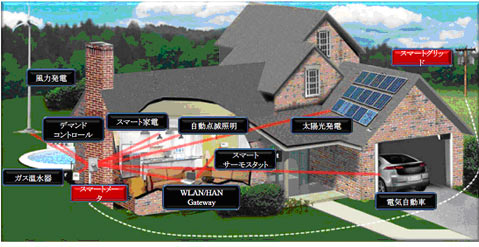

これらが実現すれば、電気事業者だけでなく、需要者(消費者)にも大きなメリットがあります。たとえば、消費者参加型のネットワークが誕生すれば、消費者自身がエネルギー消費をよりよく計画・管理できるようになり、無駄な電気をカットしやすくなります。また、消費者側で電気の貯蔵ができれば、ピーク時の負荷低減による省エネルギー、省コストも大きく進みます。電気自動車普及に向けた基盤づくりも前進するはずです。

このように需要家が、節電や省エネルギーに取り組んでくれることを需要家応答(デマンドレスポンス)といい、スマートグリッドの柱の一つでもあります。この実現のためには、需要家の情報を収集し、分析したあとに、重要家自身にエネルギー消費に関する情報を提示することが必要です。この役目を果たすのが、スマートメータと呼ばれるデジタル型の電力測定・記録・送信装置です。

|

|

Q:わが国の場合は送配電網がかなりきちんと整備されているのでアメリカのような大きな投資は必要ないという声もありますが。

スマートグリッドの効能は、送配電網の整備だけにあるのではありません。 今後、低炭素社会を実現するためには、化石燃料などに頼らない太陽光や風力発電等の再生可能エネルギーの大量導入を進めなければなりません。 ただし、再生可能エネルギーも“よいこと尽くめ”ではありません。太陽や風力は自然が相手だけに発電出力の変動が激しく、電力品質(周波数、電圧、高調波)を悪化させる懸念があります。

欧米と異なり、わが国の電力供給システムはかなりしっかり整備されています。 当然ながら次世代電力網の整備も欧米とかなり違ったものになる可能性はあります。 私が考えているのは、大規模で高価なネットワークを一度につくるのではなく、離島や僻地向けなどで再生可能エネルギーを組み組んだスマートグリッドの技術を確立し、開発途上国向けの電力供給システムの開発で実績をつくることが大切だと考えています。

早稲田大学が、東芝などと共同で研究を進める再生可能エネルギーを使った電力インフラ構築に有効な配電システム「クラスター型(地域や集落特性に合わせた適正規模の供給システム)拡張グリッド」はその一例です。 これは“地産地消”型エネルギーともいうべきもので、地域ごとに太陽光発電などの供給電源を設置し、連携インバーターを介し他地域と電力の過不足を補い合うものです。これだとスマートグリッドに向けた要素技術の確立に向けた実証実験が十分可能です。研究の成果は、米国電気電子技術者学会(IEEE)や日本電気学会(IEEJ)などで報告を行っています。