CSRフラッシュ

激動の昭和をつづった青春史『カタツムリの記』を出版

旧満州国の官吏となった父とともに大陸に渡り、戦況の悪化で祖国に引き揚げて体験した青春時代の思い出をつづった『カタツムリの記』がこのほど出版された。著者は90歳の松村博さん。元同僚たちが、イラストや編集を手伝った。[2018年2月19日公開]

著者 松村博さんを囲んだ出版記念会

90歳が語るわが昭和青春史

「人生100年時代」が喧伝される中、90歳の松村博さんを囲む『カタツムリの記』出版記念会がこのほど東京・銀座のレストランで開かれました。

『カタツムリの記』は、松村さん一家が満州に出かけるところから始まり、戦禍が拡大する中で本国の中学校に編入され、学徒勤労動員、東京大空襲などを体験。戦後は家族を養うため進駐軍の雑役夫を経て、警視庁の通訳、米軍憲兵司令部の通訳に従事後、大学に復学し、戦後の経済復興を支える著者の貴重な体験を語っています。

いくつか読みどころを抜粋して、冊子挿絵とともに本誌の読者にお届けします。

英霊との出会い

小学3年生ぐらいの頃、ある日授業が終わると先生が「これからエーレーをお迎えに行く」と言った。

クラスの全員で歩いて新京駅に向かい、ホームに並んでいると、北の国境方面から列車が静かに入って来た。「最敬礼」と言う先生の声に頭を下げながら、首をもたげて前の方を見ると数人の日本陸軍の兵士が白木の箱を持って窓のそばに立っていた。列車はわずかばかり停車して南の大連方面に向かった。あとで聞くと、ソ連(現在のロシア)との国境や満州の奥地で戦死した兵士の遺骨で、エーレーとは「英霊」のことだった。満州国がつくられ、我々が平和な暮らしをしている一方で、辺境では日本兵が反政府軍などと戦闘を繰り返していたのだ。英霊のお迎えはその後も1~2年続いたという記憶がある。(第一章 満州国―新京(長春)の思い出)

(挿絵:工房沙紗)

命拾いで祖国にたどり着く

私が中学3年生になった頃から、東京に残してきた祖父母とも足が不自由になり、歩くのもままならない状態になった。当時、父はスペイン駐在の代理公使だったので、東京、新京、マドリッドの間で手紙のやりとりが続き、私たちが祖父母の介護のために東京に帰ることとなった。昭和18年3月のことである。3月は東京の中学校や小学校への転校手続きもあり、あわただしく11年間住んだ満州に別れを告げることになった。

大連から乗船するにあたって、希望した船が満席で次の船にしろと周囲の人々や外交部の父の上司に強く勧められたのだが、それでは中学校の転入試験に間に合わないので母が頑張って無理やり乗せてもらった。

当時、戦況は日に日に悪化し、日本が劣勢に立たされており、日本近海には米国の潜水艦がうようよしている状態だったが、幸い無事に帰ることが出来た。しかし、私たちが強く勧められた次の船は潜水艦にやられて沈み、多くの人が亡くなった。運命というものの残酷さを感じさせる出来事であった。(第一章 満州国―新京(長春)の思い出)

本国の中学校に編入

昭和18年3月、私たちは東京の四谷に帰り、私と弟の晃は牛込区(現新宿区)にある早稲田中学校へ転入した。私は中学4年生になった。

夏休みが終った直後のある日、私たちは飛行場建設に行くことになった。場所は青梅線の福生駅のそばで、今米軍が使用している横田基地だと思う。2005年8月10日の産経新聞によれば、昭和15年に陸軍が新しい飛行機の性能試験をするために多磨飛行場を造成したとある。当時は広々とした野原があるだけで、飛行機も格納庫も少なく、ガランとしており、至るところに木が生えていた。

飛行機の滑走路か、誘導路か分からないが、幅広い直線道路をつくれと言われた。そこは飛行場の隅の方で石が多く大木も数本あった。この石を取り除き、大木を「根こそぎ」抜き取るのである。

新京二中のときよりも荒れ地で条件は悪かった。さらに決定的なマイナス要因があった。食料不足である。

東京は新京に比べると食料統制が厳しく、食料品店にも商品は皆無で、すべて配給であった。一人当たりどのくらいか忘れたが、茶碗一杯ぐらいで、ご飯がなくなったと思う。私は東京に来て以来常にひもじい思いをしていた。そこへ朝から土堀りの力仕事である。陸軍が弁当を出すわけでもなかった。同級生も同じだったはずで、「少休止」の号令がかかると皆、声もなく土の上に倒れ込んだ。(第二章 激化する戦争 (1)学徒勤労動員)

(挿絵:工房沙紗)

兵器製造に明け暮れる

第三製造所はかなり大きな組織で、旋盤やボール盤以外にも各種機器を使っていた。全体はいくつかの区隊(作業単位のグループ)に分けられて区隊ごとに違う武器をつくっていた。私たちが配属になったのは旋盤工場でボール盤が数台あった。大砲の弾丸の信管をつくっていた。信管とは弾丸の先端にはめ込む起爆剤で、これが目標物に当たるとその衝撃をうしろに込められた爆薬に伝えり爆発する。信管の性能が悪いと爆弾も砲弾も弾丸も不発弾となる。

入所後、私たちは一般工員と全く同様に一人ずつ一台の旋盤に就き、素材から仕上げ工程までを扱う生産ラインの一員となった。中学生たちは、初め全員が皮ムキと称される素材の荒削りをやらされるのだが、数カ月後には仕上げの1〜2工程手前のかなり精密な旋盤を操るほど器用な生徒もいた。私は、もちろん最後まで皮ムキ専門であった。(第二章 激化する戦争 (1)学徒勤労動員)

ついにわが家が炎に

麹町方面の「花火」に見とれていた私の頭上で突然「バリバリ」とも「シューシュー」とも聞こえる大きな音がした。ギョッとして真上を見たら、火の玉が私をめがけて降りつつあった。無数の火の玉がバラバラと降って来るまでに要した時間は、ほんの数十秒だったと思う。真っ暗な空のかなり上空からなので、まるで空中に滞在しているように見えたのだろう。

あわてて逃げようとして目線を下に戻したら「シューッ」と激しい音がして、火の玉が天井を破り、私の2〜3メートル左手の畳を突き抜けて下に落ちた。続いてもう一発「シューッ」がその1メートル先に降ってきた。私は無意識のうちに階段に走り、そのまま滑り降りて玄関に飛び下りた。すると目の前にあの焼夷弾の筒があり、一方の端から火がチョロチョロ出ているではないか。あわてて水漕から水を汲んで消し、ふと路地を見ると一面の煙で何も見えなかった。

恐怖が襲い、脳みそが「すぐに逃げろ」と指令した。(第二章 激化する戦争 (2)空襲の下で)

(挿絵:工房沙紗)

疥癬とシラミ

久し振りにわが家に帰ってきた茂と保の体は疥癬(カイセン)があちこちに出来ており、治療が大変だった。衣服にはシラミが沢山巣くっていた。母は2人の衣服を2〜3日がかりで熱湯で煮てやっとシラミを退治した。カイセンが治るに従って2人は私たちとの生活になじみ、ようやく子供らしい活気を見せた。そして間もなくバットやグローブを持って走り回るようになった。

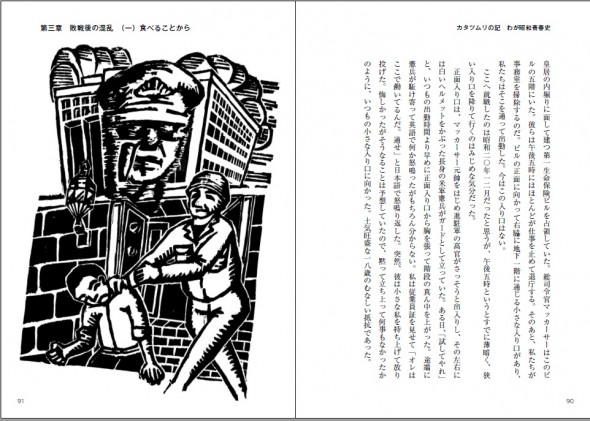

困ったのは食べ物だった。戦時中は少量ながら米、副食の配給はあったが、敗戦により流通機構が混乱するにつれ都市では食料はばったり途絶えた。新聞はページこそ減ったが毎日発行されていた。その新聞が「米の配給〇〇日遅れ」という記事を毎日のように掲裁していたが、その〇〇が30日ぐらいになった頃から無意味と思ったのか、その記事が消えた。計算上は30日も人間が食べなければ生きているはずがない。現に飢え死にした人もいたが、だれもが農作物の生産地や漁港に行って必死に食べるものを得る努力を続けていた。(第三章 敗戦後の混乱 (1) 食べることから)

5人の扶養家族をいかに食べさせるか

いつまでも呆然自失だと言ってボンヤリしているわけにいかなかった。疎開から帰って来た弟たちを加え、私には5人の扶養家族が出来たのだ。日々の食料を得る努力と安定した生活確保のための仕事を探すことが緊急の課題となった。母が働くと言ったが、工場や施設の大半を壊された企業は人を雇用する余裕もなく、軍隊から復員して来る若者の受け入れに汲々としており、39才の女性であった母には、仕事なぞ全くなかった。私が働くしかなかったのだ。

敗戦後、父の消息は不明であった。私は父が満州国の官吏をしていたため、ソ連軍に連れ去られるかもしれないと覚悟していた。早速、その年の春に入学を決めていた第一早稲田高等学院の退学手続きをした。もったいない気もしたが、とにかく学院へは一カ月ぐらい通って終わりにした。

(第三章 敗戦後の混乱 (1) 食べることから)

GHQで掃除夫となる

GHQという言葉が日本を占領した連合国軍総司令部の略称であることはご存じだろうか。つまり、GHQ(General Headquarters)とは、総司令官で米国陸軍元帥であるマッカーサーの下、対日占領政策を決め、発表していたエリート軍人と文官からなる頭脳集団だったのである。

私が次に仕事にありついたのは、そのGHQの掃除夫であった。GHQの本部は、日比谷交差点のそば、皇居の内濠に面して建つ第一生命保険ビルを占領していた。総司令官マッカーサーはこのビルの5階にいた。彼らは午後5時にはほとんどが仕事を止めて退庁する。そのあと、私たちが事務室を掃除するのだ。ビルの正面に向かって右脇に地下1階に通じる小さな入り口があり、私たちはそこを通って出勤した。

ここへ就職したのは昭和20年12月だったと思うが、午後5時というとすでに薄暗く、狭い入り口を降りて行くのはみじめな気分だった。

正面入り口は、マッカーサー元帥をはじめ進駐軍の高官がさっそうと出入りし、その左右には白いヘルメットをかぶった長身の米軍憲兵がガードとして立っていた。ある日、「試してやれ」と、いつもの出勤時間より早めに正面入り口から胸を張って階段の真ん中を上がった。途端に憲兵が駈け寄って英語で何か怒鳴ったがもちろん分からない。私は従業員証を見せて「オレはここで働いてるんだ。通せ」と日本語で怒鳴り返した。突然、憲兵は小さな私を持ち上げて放り投げた。悔しかったがそうなることは予想していたので、黙って立ち上がって何事もなかったように、いつもの小さな入り口に向かった。士気旺盛な18才の空しい抵抗であった。(第三章 敗戦後の混乱 (1) 食べることから)

通訳への道を探る

GHQで親しくなった青木君と、頑張って通訳になろうと話し合った。しかし、終戦以後、上級学校への進学をあきらめて畑仕事に精を出し、その後雑役夫や掃除夫になった私にはどうやって英語を勉強してよいか分からなかった。

そんなある日、高田馬場の方面に用事があったので、一カ月ばかり通ったことのある早稲田大学のキヤンパスに行き、英語研究会の部室に入った。そこは私が1カ月だけ学生だった頃、1〜2度入ったことがあり、「ヤア」とか「ヨオ」とか言って在学生のような顔をして椅子に座った。英語学習にについて何かヒントを得たかったのだ。

上級生と雑談しているうちに何気なく、「アルバイトで通訳になりたいのですが、面接試験に合格するにはどのように勉強したら良いですか」と聞いた。その上級生は「そんなの簡単だよ。試験官が知りたいのは、君の家庭状況と志願の動機と趣味やスポーツのことだから、想定問答をつくって、暗記してべラべラ喋りまくれば大丈夫だ。アメリカ人やイギリス人の英語は分かりにくいから相手に話させないのがコツだよ」と事もなげに言った。「目から鱗」とはこのことで、それからの数日間、私は和英と英和辞典と中学校の英語教科書を出して、想定問答をつくり、それを英語に直し、遮二無二暗記し、自動的に口から出るまで繰り返した。 (第三章 敗戦後の混乱 (2) 安定した職業を求めて)

君の英語は素晴らしい

赤羽署時代、幼稚なハッタリを演じたことがある。当時、警戒と連絡のため、MPが定期的に各警察署を巡回していた。その対応は私の先任の元英語教師がやっていたのだが、あるとき私が進んで対応に出た。そして、いきなりいつもの自己紹介を始めた。言い出しは今でも覚えている。「アイアム ア ニューインタープレター(私は新しい通訳です)」から始まり、家族構成、どこに住んでいるのか、なぜ通訳を志望したかを話した。要するに通訳の試験のときの想定問答をさらに着色して前もって練習していた通りペラペラまくし立てた。発音は目茶苦茶だがとにかく単語がよどみなく続いた。聞いている2人のMPのうち1人は私の発音が通じず変な顔をしていたが、もう1人は日本人特有の堅苦しい発音に馴れているらしく、彼に説明しているのが分かった。

同席した副署長は若い私に不安を抱いていたものの、英語が全く分からず、私のインチキ、ハッタリ英語を聞いてビックリしたようだ。MPが帰ったあと、「君の英語は素晴らしい。他の通訳のようにつかえたり、考えたりしなかったね、ぜひうちの伜に教えてくれ」と言う。そんなことをしたらたちまち化けの皮がはがれる。当時、私は署に内緒で非番の日にGHQの掃除夫も続けていたので、「夜は夜学に行っていますから」とうまく断った。(第三章 敗戦後の混乱 (2) 安定した職業を求めて)

米軍へ出向せよ

このような勤務にも馴れ、気持ちに余裕が出た頃、また転勤命令が出た。米軍の憲兵司令部渉外課へ出向せよということだった。司令部は日比谷公園と向かい合った交差点の角に建てられた旧帝国生命館(現在は高層のマリンビル)を占領していた。1階が渉外課と司令部直属の実働部隊である720憲兵大隊のデスク・サージェント事務所(実務に長けた下士官が責任者)、2階が刑事部、3〜4階は憲兵司令官や他の幹部の部屋だった。

私が出向した渉外課は日本警察への指示、要望伝達、情報交換が主な仕事で、陸軍憲兵大尉以下7〜8名からなり、女性も2人いた。大尉以外のどの勤務者も軍人らしくなく、普通の民間会社のような雰囲気だった。出向というと聞こえはよいが要は夜の留守番役で、夕方5時に出勤して引き継ぎ事項や未解決事項を聞いてから翌朝9時まで席に着いている。仕事は主として日本の警察からの電話をデスク・サージェント事務所の責任者に伝え、適切な処置をしてもらうことだった。たまに日本人が米兵との間で問題を起こし相談に駆け込むこともあったが、事情を聞いてデスク・サージェント事務所に連れて行った。

憲兵司令部は24時間勤務体制で電気は付けっ放しの上、渉外課の部屋の前を武装したMPがひんぱんにドカドカと通り、声高に上司に報告したり、仲間と私語を交えて笑ったりで、ほとんど眠れなかった。(第三章 敗戦後の混乱 (2) 安定した職業を求めて)

日米学生会議に応募する

米軍憲兵司令部の目まぐるしい仕事を辞めた私は大学の授業を受けるだけで、あとは何もしなくて良いという毎日が極楽のようだった。このように楽な学生生活は、学部3年から卒業までの2年足らずだったが、その間私は出来る限り学生らしい行事や活動に参加した。

その1つが日米学生会議である。昭和26年の4年生の夏休み前に学内にこの会議のことが掲示され早速応募した。この会議は戦前からあった伝統的な行事で毎年夏休みに開催されていた。1年ごとに日本と米国で交互に開催地を変えて行われていた。しかし昭和26年はまだ日本は連合国と講和条約を結ぶ前の被占領国だったため、米国に行って討論するわけにいかず、開催場所は目白の学習院大学と決められた。

米国側の学生もそのような事情から現役学生と大学を出たばかりで軍務または仕事で日本に来ている者との混合チームだった。日本側は各大学の現役学生で、英語で自己の表現が発言できる者とされ、会議出席者決定のための試験があった。(第四章 学生生活とわが家族)

著者の松村 博さん

全体のごく一部を紹介しました。いかがだったでしょうか。著者である松村博さんは、大学卒業後、わが国を代表する総合商社に就職し、さらに転職して事業を起こしたものの失敗も経験し、PR会社や出版会社を経て、701歳まで現役で活躍しました。

まもなく平成も終わりを告げますが、昭和世代の貴重な経験も忘れずに私たちの胸の奥にしまい込んでおきたいものです。